|

平成17年1月25日に大阪大学レーザーエネルギー学研究センターにおいて「相対論的ビームプラズマ相互作用の研究会」が開催された。本研究会は,昨年7月に行われた「相対論的レーザープラズマ理論シミュレーション検討会」に続くものとの位置づけで開かれたものである。

研究会は,阪大・三間のイオン加速の講演から始まった。三間は応用に重要なレーザープラズマイオン加速についての概観とエネルギー効率を上昇させる話であった。続いて帝京大の飽本は電子ビームをプラズマに打ち込んだ時に発生したソリトンの存在がそれを通過する電子を加熱するという「走行時間加速」について報告した。阪大の松本は相対論的電子ビームが高密度プラズマを伝播する時の解析で,どの程度大きな領域までシミュレーションできるかを論じた。摂南大の田口は,阪大松本・帝京大飽本の研究に関連して同じくハイブリッドコードで解析した結果の各種詳細を報告した。

午後の最初は産総研加藤の超短パルスレーザーによる電子加速の実験とシミュレーションの報告で,電子ビームの単色成分発生の報告であった。この話は続いて原研のS.Bulanovが詳細な理論解析を報告したので特に活発な議論が行われた。単色電子ビーム発生は世界の数カ所での実験報告があるがまだ完全に解明されていない。今後の発展が楽しみである。また阪大の中村が固体密度プラズマと真空との境界で電子がトラップされてそれに付随したイオン加速の効率に大きな影響を及ぼすと報告した。

続いて原研のJ.Kogaが,1021 W/cm2を越えるレーザー中では電子振動による放射減衰が大きいため高次の放射減衰項を考慮しなければならないと報告した。このような次世代の解析手法を議論することもこの研究会の意義の一つであると感じた。九州大の横田は電子ビームが燃料コアに注入された時の加熱の空間的パターンをFokker-Planckコードを用いて解析した結果について報告した。阪大の城崎も統合コードを用いたコア加熱解析の話であった。統合コードとは流体・PIC・Fokker-Planckという異なるシミュレーションを統合する試みであるが,時間スケールが異なるので,それらの特性時間を合わせるような補正が必要であることは今後の課題になると思われた。

研究会の発表は10件で,全参加者は20名程度の小さいものであったが,参加者の活発な討論があり,密度の濃い研究会となった。私個人としてはPIC・流体のハイブリッドをやっているため,時間・空間スケールの異なる解析領域を横断する議論ができたことが特に有意義であった。今後も定期的に開催される予定なので,ご興味のある方々の積極的な参加をお願いする次第である。 (文中敬称略)

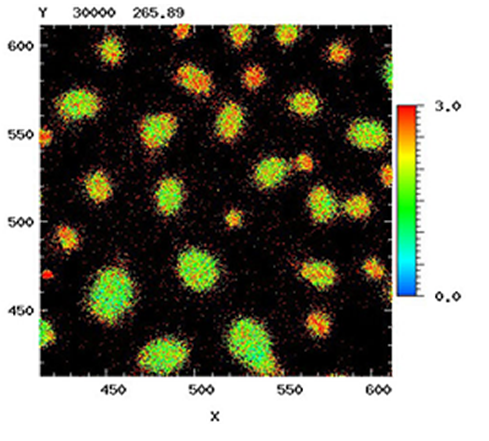

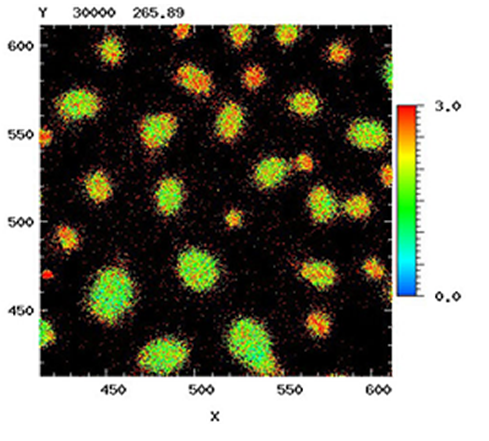

電子ビームが高密度プラズマを通過する時の断面パターンを解析した結果

色の付いているのが高速電子で,赤いほど高エネルギー。小さいビームの方が

赤くなっていることから,電子がマージして大きなビームに成長する時に

エネルギーが下がっていることがわかる。

(NO.8)

|