実験報告:米国アルゴンヌ国立研究所でAT-TPCのテスト実験(大阪大学理学研究科・坂上宗樹)

2023 年4 ⽉27 ⽇から5 ⽉16 ⽇にかけてアメリカ合衆国イリノイ州ルモントにあるアルゴンヌ国⽴研究所に滞在し、Active-target time-projection chamber (AT-TPC)を⽤いて16Cにおけるモノポール遷移強度を測定し、直鎖状αクラスターを探索する実験に参加した。

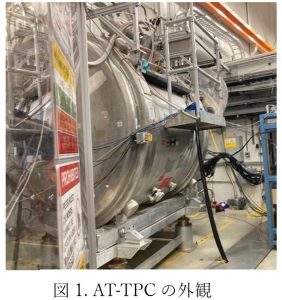

我々の研究グループでは、ルーマニアで建設中のELI-NP 研究所においてレーザーコンプトンγ線ビームとAT-TPC を⽤いて原⼦核のクラスター構造を調べるプロジェクトを進めており、今回の出張の⽬的は、AT-TPCの運⽤を現地で学ぶことであった。図1 にAT-TPC の写真を⽰す。AT-TPC は荷電粒⼦の⾶跡を三次元的に測定することのできる円筒状の放射線検出器である。検出器に封⼊したガスを加速器からのビームとの散乱標的に⽤いることで、原⼦核反応を検出器内部で捉えることができ、反応点から放出される荷電粒⼦の⾶跡を全⽴体⾓にわたって測定することができる。

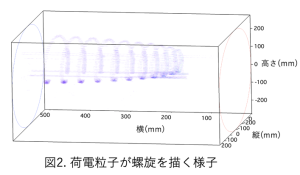

アメリカに到着した初⽇からの数⽇間は加速器の調整などで、実験がすぐに開始されたわけではなかったので、研究所に勤務するBenjamin Kay ⽒にアルゴンヌ研究所の中の施設に案内してもらい、実験で⽤いる⾃然には存在しない不安定核のビームを⽣成する施設や、線形加速器とそのビームライン、⼤⽴体⾓Geγ線検出器であるGammasphere等を⾒学させていただいた。実験開始前⽇には同⾏していた古野助教が体調不良のため、研究所に⾏くことができず、私1 ⼈で研究所に⾏くこととなった。右も左もわからなかったが、現地の研究者とコミュニケーションを図り、線形加速器の運転状況や不安定核ビームの⽣成状況について詳細な説明をしていただいた。また、その⽇の午後にはミシガン州⽴⼤学からDaniel Bazin⽒やその学⽣が到着し、⽇本⽂化に興味があるというZachSerikow ⽒やTang Tianxudong ⽒のような学⽣の⽅々と交流を⾏ったり、Daniel Bazin ⽒からAT-TPCの詳細な仕組みを教えていただいたりすることができた。その後実験が開始され、AT-TPCの運⽤に関わりつつ、その実際について学ぶことができた。実験中に観測した粒⼦の⾶跡の中で特に印象深いものはAT-TPC内で荷電粒⼦が⻑く綺麗な螺旋を描いたものである。3Tの強磁場をかけているので原⼦核反応によってAT-TPC 内の標的から反跳された荷電粒⼦はローレンツ⼒を受け、ガス中でエネルギーを失いながら検出器内を運動し、曲率半径が徐々に⼩さくなるような螺旋状を描く。次のページの図2 は⾼エネルギーの粒⼦が回転しながら右側へ進んでいる様⼦を表している。荷電粒⼦がガス中でエネルギーを失い、軌道半径と螺旋運動の間隔(横⽅向の間隔)が縮⼩しながら進んでいることがわかる。今回の実験は装置やデータ収集システムがリモート操作可能な状態にされていて、実験データの取得を⾏えるようになっていた。このため、実験には研究所で対⾯した共同研究者だけでなく、中国や欧州から多数の共同研究者がリモート参加していた。実験の合間にはアルゴンヌ国⽴研究所の施設を⾒学したり、様々な⼈と交流を⾏ったりして⾮常に学びの多い時間を過ごした。

研究所では、セミナーが毎週開催されており、私は宇宙において12C を合成するトリプルアルファ反応や原⼦核物理と医療の関連性についてのセミナーを聴講する機会に恵まれた。しかし、内容の半分も理解できず、国際共同研究における英語能⼒の重要性を痛感した。ただ、⽶国の研究所に3 週間滞在することで、英語によるコミュニケーションについての抵抗感がなくなったことは⼤きな収穫であった。今回の出張ではAT-TPC の運⽤の実際を学ぶだけでなく、国際経験を積むことができ、私にとって⾮常に有意義な出張となった。