出張報告:ルーマニアELI-NP出張報告(広島大学・桐田勇利)

私たちは2023年10月4日から11月1日までルーマニア国立ホリアフルベイ物理原子力研究所内にある極限レーザー核物理研究所(ELI-NP)に滞在し、次期SAPPHIRES実験のための準備をおこなってきました。

私たちの参画するSAPPHIRES国際共同実験は、アクシオンに代表されるような軽いボソンの探索を行なっています。アクシオンは素粒子物理学の未解決問題である強いCP問題を解決するために提案されたPQ機構によって生じるボソンです。ELI-NPでは、E4実験エリアに実験系を組み始めており、0.1PWでの探索を目指しています。SAPPHIRESは来年の4月〜5月に探索実験をおこなうことを予定しているため、それに向けた探索光学系を構築する必要があります。

私たちの探索方法は、2つのレーザーを用いた光子光子誘導共鳴散乱です。これは、2色のレーザーを同軸同焦点で集光することで集光点で高光子数密度のコヒーレント場をつくり、光と非常に弱く結合するボソンを介した散乱光を観測するという手法です。収差のない理想的な集光スポットを得るために、非軸放物面鏡は精度良く調整する必要があります。

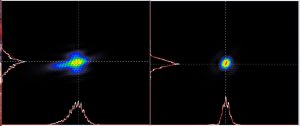

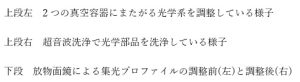

本出張では、探索光学系を調整するための較正用大口径He:Neレーザーの準備とそれを用いた超高真空6インチ探索光学系の構築と非軸放物面鏡の調整をおこなってきました。探索光学系の構築には、本番で用いるTi:Sapレーザーよりも可視光でCWであるHe:Neレーザーを用いて調整する方が簡便です。まず、私たちはφ2mm程度のHe:Neレーザー(He:Ne 1)を2つの拡大光学系でφ50mm程度まで拡大し、Ti:Sapレーザーの光路上の6インチ光学素子の設置と調整をおこないました(図1)。超高真空用パーツはパーツの汚れ具合によっては複数回超音波洗浄して超高真空容器内にインストールしました(図2)。次に、もう1つの2段階拡大されたHe:Neレーザーを用意し、2つのレーザーを用いて非軸放物面鏡の調整を行いました。非軸放物面鏡には3軸の並進ステージのほかにpitchingとyawingの調整つまみもついており、集光点のプロファイルをカメラで確認しながら調整つまみを動かしより円形の対称的な形状になるように調整しました(図3)。

ELI-NPでの作業のほとんどを、私たちは同実験メンバーのインド人技術者と英語でコミュニケーションを取りながら進めました。日本での研究生活ではほとんど日本語のみで共同研究者とコミュニケーションをとっていたため、1ヶ月間英語で話すというのは初めてでありとても良い経験を得ることができました。また、実験装置は自身が国内でやってきた実験に比べて全てスケールが大きく、さらに今まで使ったことのない素子や調整法を勉強することができました。(桐田勇利)