ようこそレーザー研へ! Gelleta先生 着任インタビュー

2024年2月にGelleta John 先生が助教として着任しました。アメリカご出身のゲレタ先生に、現在の研究に至ったこれまでの経緯や、研究のやりがいや面白さなどをお伺いしました。

現在の研究内容について教えてください。

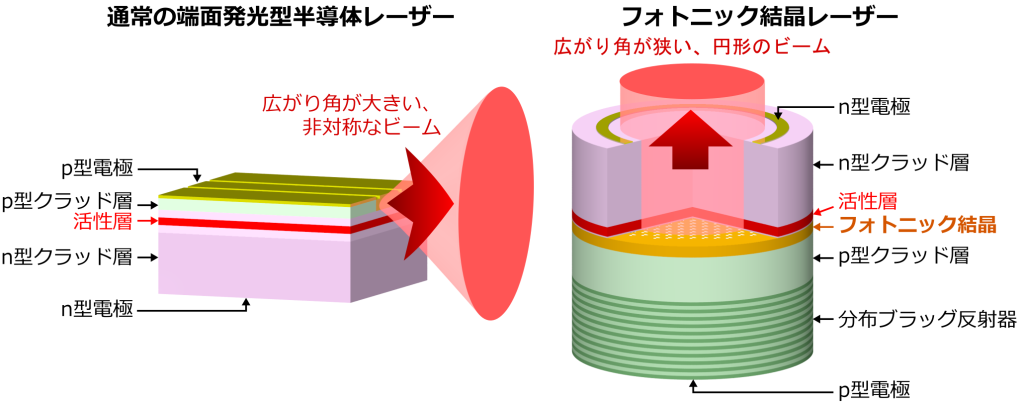

現在、フォトニック結晶レーザーの研究開発に携わっています。フォトニック結晶レーザーは、従来のものでは困難だった、高出力かつ指向性の高いビームの放出、および様々な高機能の実現を可能とする新種の半導体レーザーであり、かつ半導体レーザーならではの小型、高効率、低価格といった魅力も兼ね備えています。これまでは、フォトニック結晶レーザーの動作原理の解明とその性能の最適化のための戦略立案を専門に研究してきました。最近では、固体レーザーを光励起してさらに高出力のビームを放出するなど、科学的・社会的応用へのフォトニック結晶レーザーの導入も検討しています。

図1)通常の半導体レーザー(左)とフォトニック結晶レーザー(右)の図解

この研究テーマを選んだきっかけ・理由を教えてください

現在の研究内容を説明した後では予想外かもしれませんが、私の研究に対する興味は、もともと計算機工学という異なる分野にありました。幼い頃から、自宅のパソコンの高度な性能を実現する、物理的な構成要素に興味がありました。これらの「ブロック」が何であれ、私がおもちゃの家を作るのに使っている「積み木」よりもはるかに高度なものに違いないと思いました。

2010年、光コンピューターのためのフォトニック集積回路部品の研究開発を目標に、カナダのマクマスター大学大学院に入学しました。光コンピューターは、現在広く使われている電気を用いるコンピューターと比べて、超並列計算や量子計算などの分野においてより早く計算できるという利点を持ちますが、光を制御するのは想像以上に難しいです。そこで、当時の指導教官であったアンディ・ナイツ教授の指導の下、シリコンのフォトニック結晶導波路を用いて光を減速させる方法を考案しました。この導波路はシリコンの薄い板に空孔を二次元的に周期配列し、光を導くために空孔の一列を取り除いたものでした。レンコンのようなこの導波路を使うことで、光を前後に散乱させ、その動きを遅らせることができました。最終的な目的は、光を効率的に電気に変換し、計算しやすくすることでした。この経験から、フォトニック結晶の実用化を専門とする京都大学の野田進教授の研究室に惹かれました。京都大学大学院に入学し、複雑系の構成要素を理解したいという本来の願望に沿って、フォトニック結晶レーザーの性能の解明・予測のための基礎理論構築の研究に参加することになりました。

研究の成果としては、どんなものがありますか。

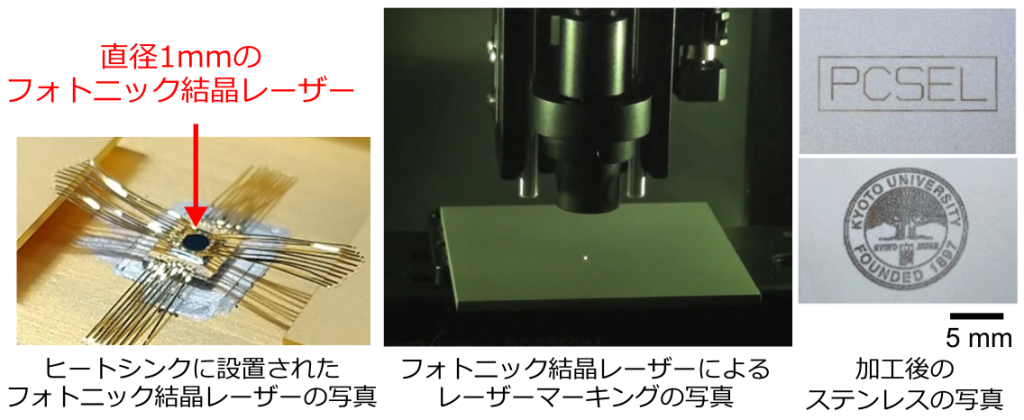

京都大学での研究開発に参加した当初、フォトニック結晶レーザーの基礎原理は既に確立されていました。詳細は省きますが、レーザーの材料特性とその発振特性を関連付ける「結合波方程式」に基づき、フォトニック結晶レーザーの理論モデルの構築が行われていました。ただし、この方程式は数値的に解かれたものであったため、理論モデルの入力(材料特性)と出力(発振特性)の関係が分かりにくくなっていました。その結果、応用に向けたフォトニック結晶レーザーの設計と最適化は、理論的限界を予見することなく、試行錯誤で行わざるを得ませんでした。フォトニック結晶レーザーをより効果的に設計・最適化するために、結合波方程式の解析解が望まれました。その背景の下で、とある対称性をもつフォトニック結晶の構造に限って、そのような解の一つを導き出すことができました。この解から、光がフォトニック結晶内を一方向にしか伝搬できない「例外点」の存在などの、興味深い発振特性が明らかになりました。この解決策をもとに、同僚のご協力で50ワットの光出力と0.1°以下の広がり角をもつ連続波レーザービームを放出できるフォトニック結晶レーザーの設計・作製・実証に至りました。

驚くべきことに、このレーザーはレンズなどの外部光学系を一切必要とせずにこの著しい性能を達成しました。ステンレスを切断するのに十分な、これほど高出力・高指向なビームが外部光学系なしの半導体レーザーから連続的に放出されることは、これまでありませんでした。

図2)フォトニック結晶レーザーによるレーザーマーキング

どんなところに研究のやりがい、楽しさ、面白さを感じますか。

人のためになる研究に参加できることを幸運に思います。さらに複雑なシステムの光源としてフォトニック結晶レーザーを応用することに興味を示してくれる人々の声を聞くと、この研究に費やした時間は決して無駄ではなかったと実感します。将来、子供たちがこういうシステムの構成要素に興味を持ったとき、私が開発に携わったフォトニック結晶レーザーを発見してくれるといいなと思います。

研究の苦労や、難しさはどんなところに感じますか。

ソフトウェア開発において、「モジュール化」とは、複雑なシステムをより単純な部分に分割し、それぞれの部分に特定のタスクを割り当てる設計手法です。これにより、システム全体の理解を容易にすることができます。その上、新たなシステムを設計する際にこれらの部分を再利用できるため、将来の設計においてさらなる柔軟性を持たせ、設計効率を高めます。

私は、理論の導出からシミュレーション用ソフトウェアの作成に至るまで、この設計手法を研究に適用するようにしています。研究が進むにつれて、過去の作業や作業途中のミスなどを思い出すのが難しくなります。そのため、研究成果の綿密な文書化・整理は重要です。このような文書化・整理は、現在の自分にとっては無駄に発生するコストのように見えますが、未来の自分にとって必ず役立つものになります。現在の自分が行ったことを振り返ることで、ミスを無駄に繰り返すことなく、研究成果を思い出し、再利用することができるからです。

研究者を目指す後輩に、一言メッセージをお願いします。

研究者としてのキャリアを考えている人には、自分の趣味と研究を一致させることをおすすめします。個人的な興味に動機づけられると、苦難に耐えることが容易になります。例えば外国語を学ぶとき、文学を読んだりテレビを見たり、ゲームをしたり、友達を作ったりといった趣味のためであれば、それほど苦になりません。同様に、趣味に沿った研究を行うことで、新しいアイデアの着想から社会実装に至るまでに起こる、多くの苦労や失敗を乗り越えやすくなると思います。